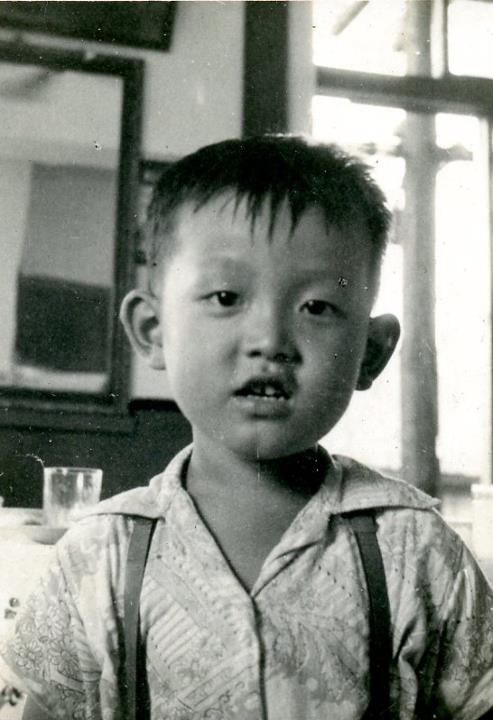

四歲的掙扎

那年我大概是四歲,住在松山虎林街的鐵路局宿舍,我不記得確實的地址,只記得家旁邊有一個大操場,及一間公共浴室,表舅每一次到我們家來玩的時候,都會帶我到那個公共浴室去洗澡。 表舅是一個人在在台灣,我們家是他在台灣的唯一親戚,所以他一放假就會到我們家來,每次臨走的時候還會給我五毛錢零花錢,媽媽總是要我不要拿,因為表舅在軍隊裡只是當個小兵,一個月賺不了幾塊錢。 可是愛吃零食的我,總是會偷偷地收下那五毛錢,然後找機會到巷口的小店去買一些蜜餞或是糖果,我記得那時一毛或兩毛就可以買一大堆零食,五毛錢可以夠我花上好一陣子。 媽媽除了不許我拿表舅給的零花錢之外,也不許我去買那些零食,因為吃多了那些糖果之後,會讓我有蛀牙。 然而,從小就不聽話的我,不但背著老媽收下那五毛錢,更會偷著去小店買零食吃。 有一天,我趁著在家裡幫傭的徐媽去買菜的時候,自己一個人跑到巷口的小店去,手裡捏著那五毛錢的銅板,看著那些在罐子裡花花綠綠的糖果,想著這下子可以吃個過癮了。 我跟小店老闆指了指一種紅綠白三色的圓形糖果,然後將五毛錢的銅板遞了出去,這次我沒說要買一毛或是兩毛,而是想著我要一次將那五毛錢全部花掉,吃它個過癮。 老闆用舊報紙折了個口袋,然後裝了三四十顆糖果給我,我接下那個口袋之後,馬上就將一顆糖放進嘴裡,好甜,真好吃。 一個人拿著那袋糖,慢慢的往回走著,一顆接著一顆的糖不斷的往嘴裡放,四歲的我覺得那真是人間仙境。 突然,我看到老媽由火車站那邊走了過來,心中一驚,我趕緊躲到騎樓的一根柱子後面,希望不會被老媽看到。 通常我會在每天晚上到巷口去等老爸下班,而老媽因為是老師,每天下課的時間不一定,所以我從來沒有去等過她。 那天,我躲在柱子後面,看著老媽一步一步的走近,心中不自覺的起了一陣掙扎,我多想跑過去叫她,她也一定會很高興看到我在那裡等她,但是想到一旦她看到我手裡的糖果,我免不了會挨一頓罵,說不定還會挨一頓打,於是我往後縮了一點。 然而在親情的驅使之下,我又偷偷地探頭往老媽的方向看了看,這回她更近了,我都可以看到她臉上流的汗了,實在很想衝出去叫她,我又看了看那袋糖,不自覺的又縮了回去。 就這樣,老媽的身影與吮著糖的感覺就在我的心中交戰著,我愛媽媽也愛那甜甜的感覺,四歲的我真是不知如何是好。 老媽終於走過了那跟柱子,我再度探頭出來時,看的只是她的背影了。 就在那時,我突然覺得口中的糖已經不再甜了。 我衝了出去,將那整袋糖果灑在地上,對著那熟悉的背影大叫了一聲「媽!」